こんにちは矢島です。

昨日・今日は突然の雪でしたね⛄️

車のタイヤをスタッドレスに変えたので、1回くらいは雪が降ってくれないとせっかく変えた甲斐がないのですが、降らないに越したことはないですね。

しかしめっちゃ寒かったー🥶

昨日高坂の駅前の美容院に行った帰り道↓

今朝散歩した時、自宅近くの入間川の土手↓

ここからの眺めが僕のお気に入りです。

<楔状骨>

さてさて、今日はたまに来るマニアック会です。

足の骨のお話。

早速ですがみなさん、楔状骨って聞いたことありますか?

・・・

たぶんないと思いますw

僕も理学療法士の国家試験のために勉強した時に覚えたくらいで、その後ちゃんと足の勉強をする前まではすっかりそんな骨の存在なんて忘れていました。

ちなみに楔状骨は「ケツジョウコツ」と読みます。

学生時代は「キツジョウコツ」と覚えてしまっていましたが、こちらでも良いみたいですね。

足の骨は踵の骨(踵骨)とゆびの骨(趾骨)の間に足根骨という骨があります。

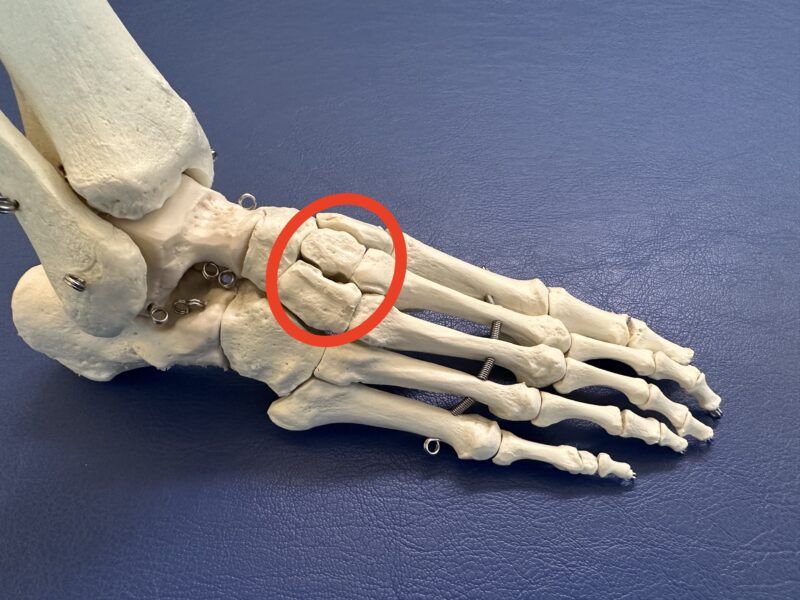

↓足根骨

以前のブログで立方骨のお話もありましたが、これも足根骨です。

で、その足根骨の中に楔状骨という骨があります。

↓楔状骨

楔状骨は3つあって、親指・人差し指・中指の骨にそれぞれくっついています。

第一楔状骨・第二楔状骨・第三楔状骨なんていう名前がついています。

内側楔状骨・中間楔状骨・外側楔状骨と言ったりもします。

まぁそんな細かいこと覚える必要は全くないのですが、とにかく楔(くさび)状になっている骨です。

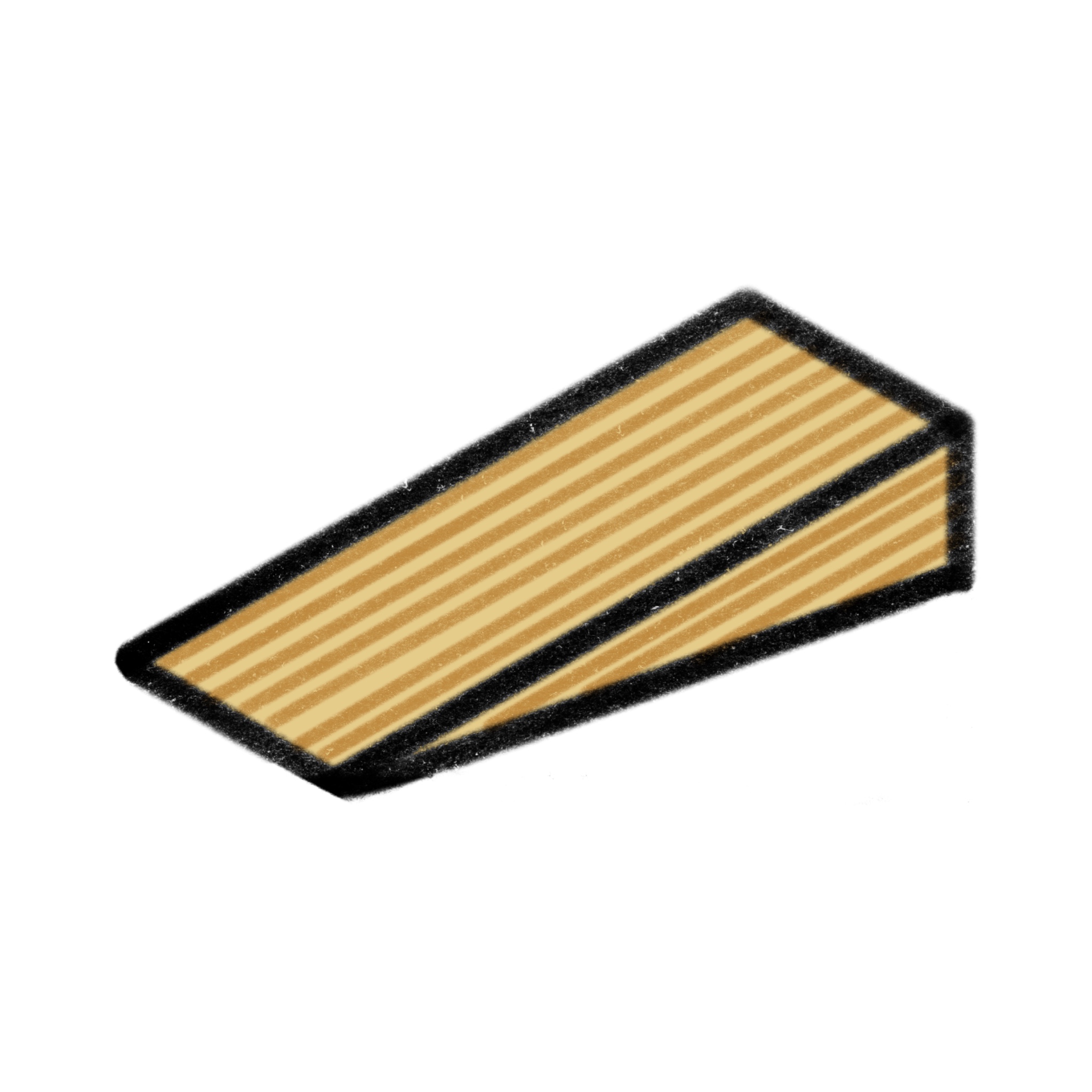

楔はこんなの↓

確かに骨標本を見ると、楔状になっています。

楔をググってみると、「木材や金属製のV字または三角形の道具で、部材と部材の隙間に打ち込んで固定するもの」とありました。

楔状骨も骨と骨の間に打ち込んで固定する役割を担っています。

この楔があるから足根骨がガシッとして、アーチを保つ役割をします。

足根骨は一つ一つがゴロッとした骨で石垣のように積み上がっていますが、この楔状骨が楔になり、足根骨が安定すんですね。

なので、前後方向の重心の位置は楔状骨の上来るようにすると足は安定しやすいです。

※当院に来られるお客様は、もう少し前方(MP関節上)にきてしまうことが多いです。

そうすると楔が機能せず、足根骨が崩れ、アーチも崩れやすくなってしまいます。

感覚的には楔状骨を意識することがとても難しいので、重心を踵→ゆび先→踵→ゆび先

と行ったり来たりする中で、踵でもゆび先でもない、ちょうど中間の位置を探す感覚トレーニングを施術後にすることもあります。

楔状骨の上に重心が来ているか?ということも大切っちゃ大切なのですが、まぁとにかく「へぇーこんな骨があるんだなぁ。」と知っていただければと思います。

それではまたっ!!

あっ、3月15日まで「まちゼミ」やってます。

まだまだ受け付けていますので、足のお勉強したい方や足の施術体験ご希望の方、よろしければお電話(070-8936-9876)お待ちしています。